日本のみかん缶詰を守る

未来へつなぐ挑戦

かつて日本の食卓に当たり前にあった「みかん缶詰」。

その姿が消えつつある今、私たちは産地から加工、循環までを見直し、

国産みかん缶詰の未来をつなぐ取り組みを始めました。

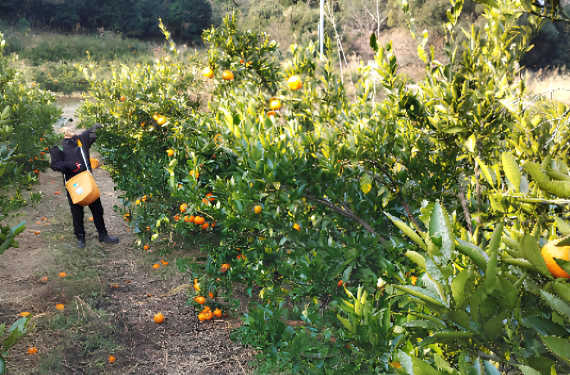

取り組みの出発点

みかん栽培への一歩は

ここから始まった

「世の中を良くする」事業の一つが、「日本のみかん缶詰を守る」取り組みです。

今では、缶詰といえばツナ缶やコーン缶を思い浮かべる人が多いかもしれません。でも1980年代、日本の缶詰といえば“みかん缶詰”がダントツの主役でした。当時は全国に300社以上ものみかん缶詰メーカーが存在していたほどです。それが、2025年現在ではわずか9社にまで激減しています。我々のグループ会社である岡本食品も、その9社のうちの1社です。この現実、みかん缶詰業界をとり巻く苦境が、私たちの取り組みの原点となりました。

2021年、私たちは愛知県半田市で13haの農地に1万本のみかんを植え、缶詰加工に適したみかんの栽培を始めました。

13haの農園

トーアスがみかん栽培?そう思われる方もいるかもしれません。私たちがこの取り組みに力を入れているのは、日本のみかん缶詰を守りたいからです。現在、国内で流通するみかん缶詰の9割以上が中国産です。近年、中国産みかん缶詰の価格が上がり、国産との価格差が少しずつ縮まってきています。もし価格があまり変わらないのであれば、やっぱり国産を選びたくなりますよね。でもそのとき、日本で作っている会社がもう残っていなかったら、嫌じゃないですか? それが、私たちの動機です。

加工に適したみかん栽培

“食べるみかん”とは違う

“缶詰のためのみかん”を

昔のこたつみかん、覚えていますか? すこし酸っぱくて、皮も中身もしっかりしていた、あの懐かしいみかん。最近のみかんは甘くてやわらかくて、本当に美味しいですよね。でも、そういった“食べるには最高”のみかんは、缶詰加工には不向きなんです。

加工用のみかんは、酸で内皮を溶かしたあと、水の中を長い距離流して洗浄します。柔らかいみかんはその途中でボロボロに崩れてしまいます。例えるなら、昔は1缶あたり5個のみかんで済んでいたのが、今では9個も必要になるくらい。使う量はほぼ倍、でも売価は変わらず。これでは工場が持ちません。年間の利益が一瞬で吹き飛ぶようなインパクトで、多くのメーカーが撤退し、いまや岡本食品を含めて国内9社のみが残る状況です。

缶詰に適したみかん

加工しても

形状がキレイに保たれる

例えば、1缶に

5個相当のみかんを使用

食べるのに適したみかん

加工をする過程で

ボロボロになりやすい

例えば、1缶に

9個相当のみかんを使用

「それなら、自分たちで加工に適したみかんを育てよう」。私たちはそう考え、みかんの栽培に取り組んでいます。目指す収穫量は年間400~500トン。1社分の工場をまるごと支えるほどの量には届きませんが、加工現場の生産性を大きく改善できる規模です。この取り組みは、私たちだけのためではありません。他のメーカーや農家の方々にも役立ててもらえるよう、栽培の様子やノウハウはすべてオープンにしています。いつでも見ていただけます。

イメージ

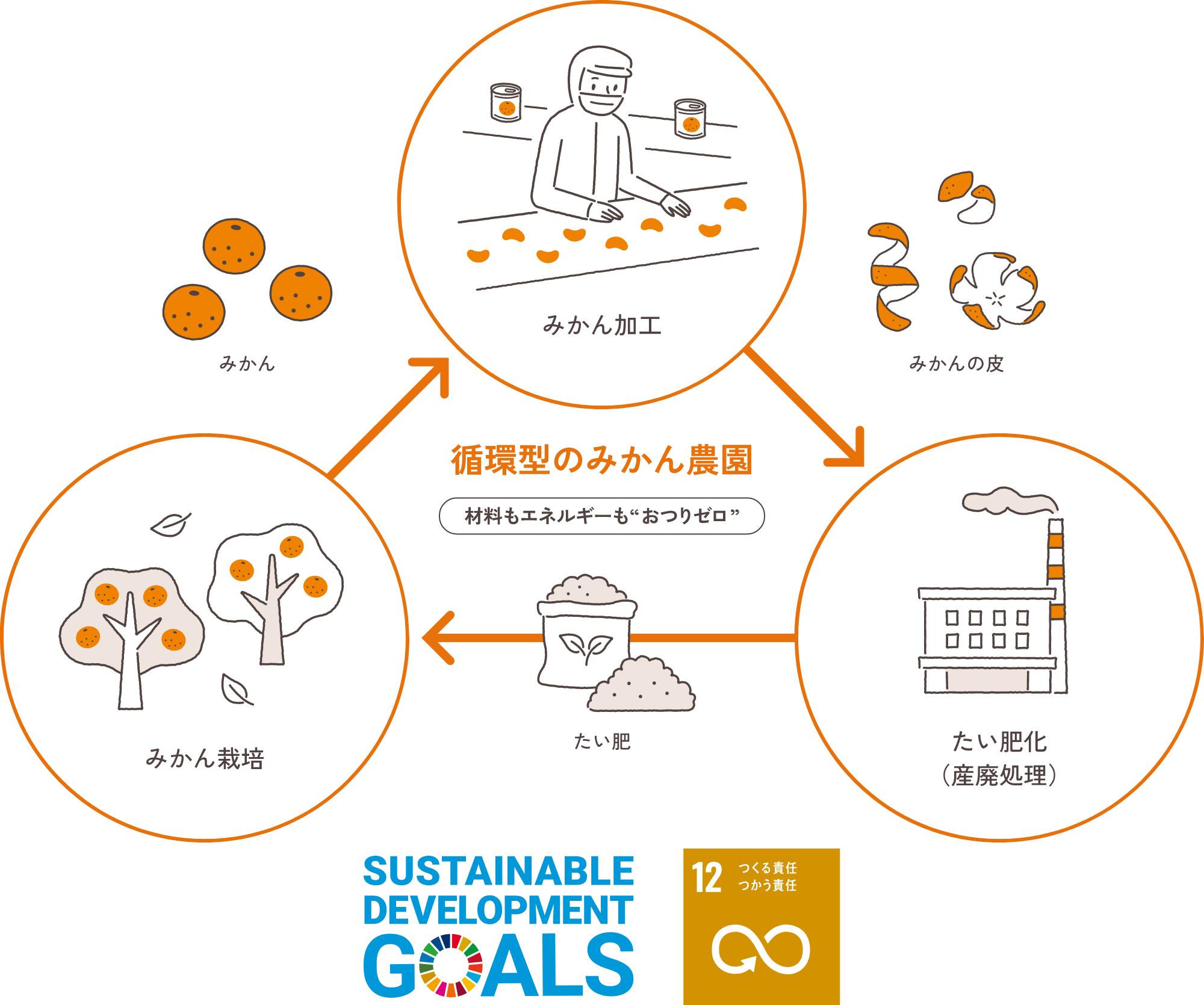

循環型モデル

材料もエネルギーもおつりゼロ

持続可能な缶詰づくり

そしてもうひとつ、私たちが力を入れているのが、みかんの加工工程で出る皮などの副産物を無駄にしない「循環型モデル」の構築です。

みかん缶詰製造では、大量の皮や種など、産業廃棄物が出てきます。これらをたい肥化し、“全量”自社のみかん畑に戻す仕組みづくりを進めています。たい肥が畑を育て、畑がみかんを育て、みかんが加工され、また皮が出て、たい肥になる。材料もエネルギーも“おつりゼロ”で使い切る、持続可能な循環を目指しています。

この仕組みは、環境への配慮と安定した原料供給、コスト抑制にもつながる、実行可能な経営モデルです。現在、現場その準備を整えているところです。

「日本のみかん缶詰を守る」事業は

経過報告を定期的に公開する予定です。